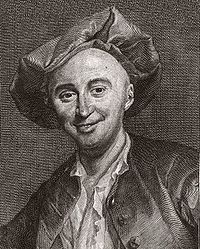

Julien Offray de La Mettrie (1709 − 1751)

Il fit ses humanités au collège de Coutances. Destiné par son père à embrasser la carrière ecclésiastique, il suivit les cours de logique de l’abbé Cordier, un ardent janséniste, au collège du Plessis, mais choisit l’année d’après d’arrêter la théologie pour devenir médecin. En 1728 il obtint le bonnet doctoral à la faculté de Rennes. En 1733, il se rend à Leyde, en Hollande, pour assister aux cours d’Herman Boerhaave et, en 1742, il retourne à Paris, où il obtient le poste de médecin des Gardes-Françaises. Se spécialisant dans les maladies sexuellement transmissibles, il commence par publier des ouvrages sur des sujets médicaux. Pendant une attaque de fièvre, il remarque sur lui l’action de circulation accélérée sur la pensée, ce qui le mène à la conclusion que les phénomènes physiques devaient être représentés comme les effets de changements organiques dans le cerveau et le système nerveux.

Cette conclusion est exprimée dans son premier ouvrage philosophique L’Histoire naturelle de l’âme (1745). Il y défend des thèses matérialistes, provoquant un scandale qui lui fait perdre sa place de médecin des Gardes-Françaises. Le livre fut, quant à lui, condamné et brûlé publiquement par arrêt du Parlement en 1746. Il retourne à Leyde où il avait fini ses études, et y développe ses idées avec plus de vigueur et d’une façon plus complète, dans L’Homme-machine (1747). À ce moment, l’animosité envers lui est telle qu’il est forcé de quitter Leyde. Il est alors accueilli par Frédéric II de Prusse à Berlin qui lui permet non seulement d’exercer en tant que médecin, mais lui obtient également un poste à l’Académie de Berlin. Il produit alors son œuvre majeure, Discours sur le bonheur, ce qui lui vaut d’être rejeté par les auteurs-clés des Lumières tels que Voltaire, Diderot ou D'Holbach.

Les plaisirs sensuels, célébrés par La Mettrie, lui furent fatals puisqu’il mourut des suites d’une indigestion. Les détracteurs de la philosophie de La Mettrie utilisèrent sa mort pour déclarer que sa disparition précoce était la conséquence logique de sa sensualité athée.

L’ambassadeur de France Tirconnel, très reconnaissant envers La Mettrie de l’avoir soigné d’une maladie, avait donné une fête en l’honneur de son rétablissement. La Mettrie, pour montrer sa gourmandise ou sa constitution robuste, dévora une grande quantité de pâté aux truffes. Le résultat fut qu’il développa une fièvre, fut gagné par le délire et mourut. Frédéric II de Prusse fit l’oraison funèbre et écrira dans l’Éloge de la Mettrie :

« M. la Mettrie mourut dans la maison de mylord Tirconnel, ministre-plénipotentiaire de France, auquel il avoit rendu la vie. Il semble que la maladie, connoissant à qui elle avoit à faire, ait eu l’adresse de l’attaquer d’abord au cerveau, pour le terrasser plus sûrement : il prit une fièvre-chaude avec un délire violent : le malade fut obligé d’avoir recours à la science de ses collègues, et il n’y trouva pas la ressource qu’il avoit si souvent, et pour lui et pour le public, trouvée dans la sienne propre. »

Cependant, dans une lettre confidentielle destinée à Markgräfin von Bayreuth, Frédéric II écrivit, « Il était joyeux, un bon diable, un bon docteur, mais un très mauvais auteur. En n’ayant pas lu ses livres, on peut s’estimer très content. » Il mentionne ensuite que La Mettrie eut une indigestion due au pâté de faisan. Cependant, la cause réelle de sa mort, était la saignée que La Mettrie s’était lui-même prescrite. Frédéric II assura que les médecins allemands rejetaient la pratique de la saignée, et La Mettrie essaya de leur prouver qu’ils avaient tort. Au moment de sa mort, il laisse une fille de 5 ans ainsi qu’une épouse, Louise-Charlotte Dréauno.

Ses Œuvres philosophiques furent publiées après sa mort en plusieurs éditions, respectivement à Londres, Berlin et Amsterdam.