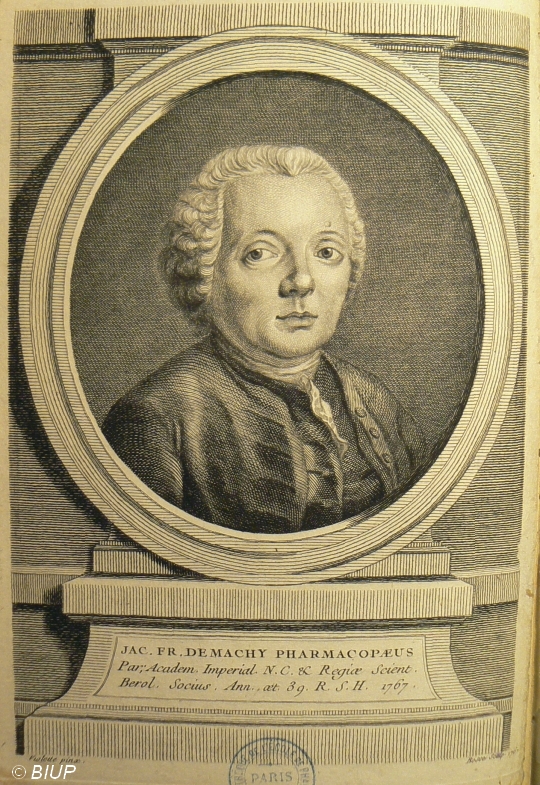

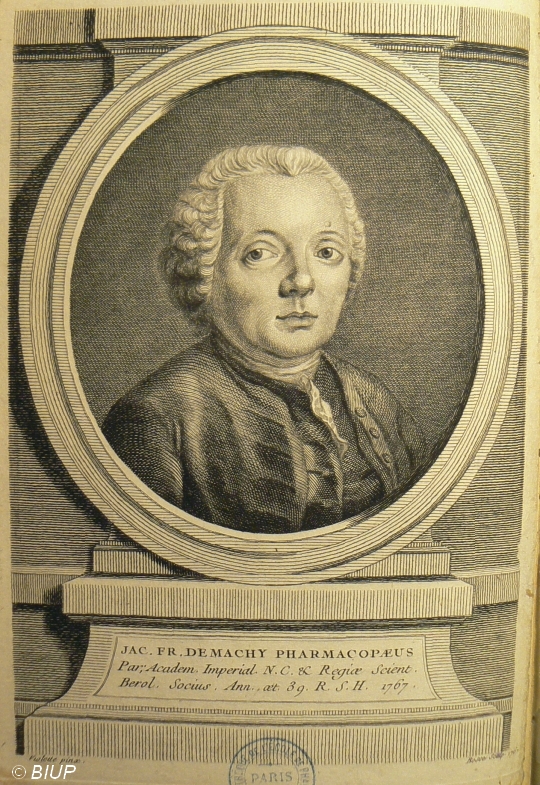

Jacques-François Demachy (1728 – 1803)

Jacques-François Demachy (1728-1803), apothicaire né à Paris (rue Galande) le 30 août 1728, laisse derrière lui une œuvre scientifique peu novatrice, dont émane surtout un talent certain pour l’enseignement. Fils d’un marchand, il fait ses études au collège de Beauvais (situé à Paris, quartier Maubert, près de l’actuelle rue Jean-de-Beauvais), puis fréquente les cours de chimie et de botanique professés par G.-F. Rouelle au Jardin des plantes. Destiné d’abord par son père au négoce, il obtient de suivre un apprentissage d’apothicaire dans deux officines parisiennes (auprès de J.-F. Brusley, et surtout de Jean-Daniel Gillet, magistrat influent de la corporation parisienne) puis comme gagnant-maîtrise à l’Hôtel-Dieu.

La communauté des apothicaires parisiens l’admet en son sein en avril 1761. Son officine est alors établie au 56, rue du Bac : il y donne des cours d’histoire naturelle, de chimie et de botanique qui connaissent un succès croissant. Après avoir plaidé pour le rétablissement des leçons publiques données rue de l’Arbalète au Jardin des apothicaires, suspendues en 1768 sur pression de la faculté de médecine (voir ses Dissertations physico-chimiques, 1774), c’est assez logiquement qu’à la formation du Collège de Pharmacie (1777), Demachy figure parmi le personnel enseignant comme démonstrateur d’histoire naturelle des médicaments. Confirmé dans ses fonctions à la fondation de l’école gratuite de pharmacie (1797), il accède à l’honorariat en 1801. On peut le considérer comme le premier titulaire de ce qui allait devenir la chaire de matière médicale de l’école puis faculté de pharmacie.

En contact avec la chimie allemande, il est l’un des partisans les plus fermes de la théorie du phlogistique ou « feu combiné », fluide censé rendre compte des phénomènes de combustion, et concept-clé de la chimie pneumatique émergente. Cette théorie, développée à la fin du XVIIe s. par J.J. Becher et E.G. Stahl, puis également par le maître de Demachy au Jardin des Plantes (Rouelle), est majoritairement admise dans le monde savant avant que Lavoisier n’impose celle de l’oxygène. Les traductions des Eléments de chimie de Juncker (1757), des Dissertations chimiques de J.H. Pott (1759), des Opuscules chymiques de A.S. Margraf (1762), attestent des efforts déployés par Demachy pour répandre les principes des successeurs de Becher et Stahl. Il fut par ailleurs, dans les années 1770, censeur royal pour les publications touchant à la pharmacie, la chimie et l’histoire naturelle.

Demachy reste jusqu’à la fin de sa vie l’un des personnages clés de la communauté pharmaceutique parisienne : élu Prévôt du Collège de Pharmacie de Paris en 1781-1783, il est l’un des rédacteurs du Journal de la Société libre des pharmaciens de Paris (1797-1799). Durant les années 1780-1790, les enseignements des tenants de la nouvelle chimie de Lavoisier prennent un net ascendant sur les cours de Demachy ; ce dernier allait nourrir une rancœur maintes fois exprimée dans ses œuvres à l’encontre des « pneumatistes » (notamment vis-à-vis des Cadet, Deyeux, Guyton de Morveau…). Son Manuel du pharmacien (1788) n’en reste pas moins l’une des principales œuvres didactiques de l’époque dans le domaine de la pharmacie.

Absorbé par ses publications, Demachy néglige de plus en plus son commerce, qu’il finit par vendre en 1791, à l’occasion du décret d’Allarde supprimant les corporations et libéralisant (pour un bref temps) l’exercice de la pharmacie. Nommé en 1793 pharmacien militaire au camp sous Paris, puis attaché à l’hôpital militaire de la Franciade (Hôtel-Dieu de Saint-Denis), il prend en juin 1795 la tête de l’Apothicairerie générale, puis Pharmacie centrale des hospices, qu’il organise et rénove activement jusqu’à sa mort (le 10 juillet 1803).

Témoignages vivants d’un apothicaire polygraphe, les manuscrits des Œuvres poétiques de Demachy, composés à la fin du XVIIIe s., sont restés inédits, à l’exception des Histoires et contes (ms. 7), publiés en 1907 : leur style peu saillant, et surtout les impudences et autres attaques ad hominem dont l’auteur a rempli leurs pages ne sont pas étrangères à cet état de fait.

En plus de ses Fables (ms. 6), empreintes d’admiration pour La Fontaine, et des Quatrains du moderne Pibrac (ms. 9), à l’imitation des Quatrains moraux composés au XVIe s. par Guy du Faur de Pibrac, Demachy a ainsi laissé de volumineux Mélanges (ms. 8), véritable pot-pourri où l’auteur, en moraliste aigri, a rassemblé au jour le jour ses haines et rancunes versifiées. La devise qui introduit le recueil, tirée du satiriste latin Juvénal, le laisse augurer : nostri est farrago libelli, « [tout ce que font les hommes] est rassemblé dans la confusion de nos écrits ».

Parmi les nombreux ouvrages scientifiques de Demachy, citons notamment L’art du distillateur d’eaux-fortes (1773), publié dans le cadre de la vaste Description des arts et métiers entreprise par l’Académie des sciences, et donnant un état complet d’un secteur manufacturier en pleine émergence. Son biographe Paul Dorveaux le qualifie de « tout premier traité de chimie industrielle publié en France ». L’autre intérêt de l’ouvrage réside dans certaines de ses planches (gravées à l’eau-forte, précisément) : plusieurs d’entre elles donnent d'intéressantes vues sur l’organisation des premières manufactures chimiques.