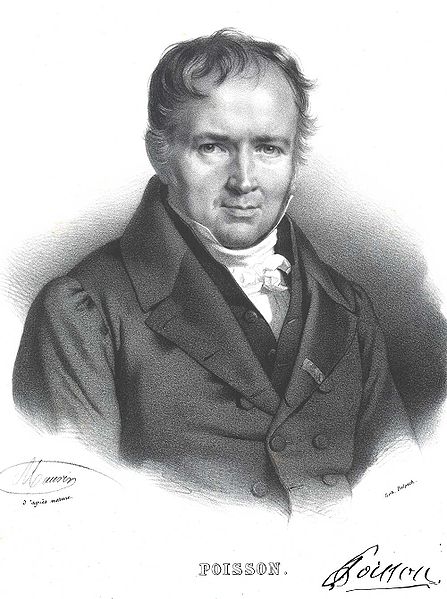

Siméon Denis Poisson (1781 - 1840)

Son père servait comme simple soldat lors des guerres du Hanovre mais, dégoûté par le mauvais traitement qu’il reçut des officiers nobles, il déserta. À peu près à l’époque de la naissance de son fils il occupait divers postes administratifs et semble avoir été à la tête du gouvernement local pendant la période révolutionnaire.

Siméon Denis fut envoyé d’abord chez son oncle, un chirurgien à Fontainebleau, et commença à prendre des leçons dans le saignement et les enflures, mais fit peu de progrès. Ayant montré des signes de talent précoce comme mathématicien, il fut envoyé à l’École centrale de Fontainebleau, et eut la chance d’avoir un enseignant aimable et sympathique, M. Billy, qui, quand il s’aperçut rapidement que son élève dépassait son maître, se dévoua pour apprendre les branches plus difficiles afin de le suivre et l'encourager, et prédit sa célébrité à venir en utilisant ces vers de Jean de La Fontaine :

« Petit Poisson deviendra grand

Pourvu que Dieu lui prête vie. »

En 1798 il entra à l’École polytechnique à Paris et immédiatement il attira l’attention des professeurs qui le laissèrent suivre les cours comme il le souhaitait.

Deux ans plus tard il publia deux mémoires, l’un sur la méthode d’élimination d’Étienne Bézout, l’autre sur le nombre des intégrales d’une équation de différences finies. Ce dernier fut examiné par Sylvestre-François Lacroix et Adrien-Marie Legendre, qui recommandèrent qu’il soit publié dans le Recueil des savants étrangers, un honneur exceptionnel pour un jeune de dix-huit ans. Ce succès procura instantanément à Poisson une entrée dans les cercles scientifiques. Joseph-Louis Lagrange, dont il assista aux lectures sur la théorie des fonctions, reconnut son talent et devint son ami ; tandis que Laplace le considérait presque comme son fils. Le reste de sa carrière fut consacré à l’enseignement et à publier de nombreuses recherches.

Dès qu’il obtint son diplôme de l’École polytechnique il fut nommé répétiteur et il était fréquent qu’il soit chargé d’expliquer les problèmes les plus ardus. Il devint professeur suppléant en 1802 puis complet en 1806 succédant à Jean-Baptiste Joseph Fourier qui alla à Grenoble. En 1808, il devint astronome au bureau des longitudes ; et quand la Faculté des sciences de Paris fut instituée en 1809, il y fut nommé professeur de mécanique rationnelle. En 1812, il fut nommé membre de l’Institut. En 1815, il était examinateur à l’École militaire de Saint-Cyr. L’année suivante il cessa d’être répétiteur à l’École polytechnique. Il fut conseiller à l’université en 1820 et géomètre au bureau des longitudes en remplacement de Laplace en 1827. Il fut rétabli dans l'emploi d'examinateur du corps royal d'artillerie en 1822.

En 1817, il épousa Nancy de Bardi. Pendant le Premier Empire, Poisson adhéra au principe familial de la république et refusa de prêter serment à Napoléon. Il devint un légitimiste pendant la Restauration et il fut même difficile de le convaincre de ne pas militer politiquement. Il fut élevé à la dignité de baron en 1821 mais il n’utilisa jamais ce titre. Après la révolution de 1830, il faillit perdre cet honneur mais, grâce à François Arago, il obtint une invitation à dîner au Palais Royal où il fut chaleureusement accueilli par le roi citoyen qui se « souvenait » de lui. Sept années plus tard, il fut fait pair de France comme représentant de la science française. La Royal Society lui décerna la médaille Copley en 1832.

Il faut retenir néanmoins, qu'en tant que membre de l'Académie des sciences, il fut chargé en 1830 avec Lacroix d'examiner le mémoire d'un jeune mathématicien Evariste Galois Conditions pour qu'une équation soit résoluble par radicaux. Poisson rendra un rapport négatif le 4 juillet, jugeant le travail incompréhensible.

En mathématiques, ses travaux les plus importants portent sur la série sur les intégrales définies et sa discussion sur les séries de Fourier, qui préparèrent le terrain des recherches classiques de Dirichlet et Bernhard Riemann sur le même sujet ; elles peuvent être trouvées dans le Journal de l’École polytechnique de 1813 à 1823, et dans ses Mémoires de l'académie pour 1823.

Il étudia aussi les intégrales de Fourier.

Nous pouvons aussi mentionner son essai sur le calcul des variations (Mem. de l'acad., 1833), et ses mémoires sur la probabilité des moindres résultats des observations (Connaiss. d. temps, 1827, &c).

La loi de Poisson dans la théorie des probabilités porte son nom.

Dans son Traité de mécanique (2 vols. 8vo, 1811 arid 1833), qui fut écrit dans les styles de Laplace et Lagrange et longtemps la référence, il montra de nouvelles prises comme une utilisation explicite de coordonnées impulsives :

qui influencèrent les travaux de William Hamilton et Carl Jacobi.

En 1815, Poisson mena des intégrations le long des chemins d’un plan complexe. En 1831, indépendamment d'Henri Navier, il dériva les équations de Navier-Stokes.

Il a aussi laissé son nom aux algèbres de Poisson et aux variétés de Poisson.

En plus de ses mémoires, Poisson publia plusieurs traités, dont la plupart devaient former une partie d’une grande œuvre sur la physique mathématique mais il ne vécut pas pour la finir. Parmi ceux-ci mentionnons :

Nouvelle théorie de l'action capillaire (4to, 1831) consultable sur Gallica [1];

Théorie mathématique de la chaleur (4to, 1835) ;

Supplément au même (4to, 1837) ;

Recherches sur la probabilité des jugements en matières criminelles et matière civile (4to, 1837), tous publiés à Paris.

Traité de Mécanique (2 vol, 1811, 1833) consultable sur Gallica Volume 1, Volume 2

Formules relatives aux effets du tir d'un canon sur les différentes parties de son affût (1838), consultable sur Gallica [2]

Sa devise : La vie c'est le travail.