Guillaume-Thomas Raynal (1713 − 1796)

Raynal embrasse, après de longues études chez les jésuites, la prêtrise en 1733 plus par désir de promotion sociale que par conviction réelle. En 1746, il est nommé à l’église Saint-Sulpice à Paris où, pour améliorer son ordinaire, il est également précepteur dans de grandes familles. Il n’hésite pas non plus à se rendre coupable de simonie en vendant des sermons à des confrères moins inspirés que lui, mais il déclenche un scandale lorsqu’on découvre qu’il a accepté d’inhumer des protestants en les faisant passer pour catholiques contre monnaie sonnante et trébuchante. L’abbé Raynal sera d’ailleurs fort lié tout au long de sa vie aux protestants.

Il fuit Saint-Sulpice et commence à fréquenter les salons de Claudine de Tencin puis de Marie-Thérèse Geoffrin. Il s'y fait connaître comme apôtre de la liberté. Il se constitue une petite fortune en imprimant lui-même ses œuvres dont il assure également l’écoulement. Il rédige également des ouvrages de commande pour les grands de l’époque comme, par exemple le duc de Choiseul, ce qui lui vaudra d’être nommé, pour services rendus, directeur du Mercure de France en 1750.

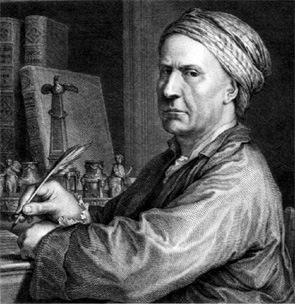

La gravure de son portrait en tête de la troisième édition de l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes [1] signe son ouvrage. Il s’y agit d'une attaque à peine voilée de la Monarchie. Il est donc obligé de s’enfuir (1781). Il se réfugie en Suisse où il fait ériger un monument à la gloire de la liberté. De là, il passe à la cour de Frédéric II de Prusse puis à celle de Catherine II de Russie sans cesser de veiller à la réédition de son ouvrage. Autorisé à revenir en France en 1784, mais interdit de séjour à Paris, il s’installe à Toulon, puis à Marseille et devient fondateur de prix académiques et de bienfaisance qui prolongeront le succès de son œuvre dans les grandes académies européennes. Il refuse de siéger aux États généraux de 1789 en invoquant son grand âge. Cela ne l’empêchera pas, deux ans plus tard, de dénoncer les excès et le tour violent pris par la Révolution à ces révolutionnaires qui voyaient en lui un père fondateur. Dans sa Lettre à l’Assemblée nationale adressée le 31 mai 1791 il écrit : « …j’ai parlé aux rois de leurs devoirs, souffrez qu’aujourd’hui je parle au peuple de ses erreurs ». Son prestige et sa popularité sont tels que les révolutionnaires ainsi tancés n’oseront pas lui faire subir le même sort qu’à Condorcet. Au lieu de l’envoyer à la guillotine, ils préféreront dénigrer son intervention en l’accusant de sénilité.

Pressenti pour siéger comme membre de l’Institut de France en 1795, quelques mois avant sa mort, il prétextera de son grand âge pour refuser cette promotion.

Il commence à publier ses premiers textes dans les Nouvelles littéraires, (1747-1755) qui serviront d’introduction à la revue Correspondance littéraire, philosophique et critique[2], réalisée avec Grimm et Diderot. Suivent des ouvrages de politique et d’histoire publiés sur commande du gouvernement comme l’Histoire du Stadhoudérat (1747) et l’Histoire du Parlement d’Angleterre (1748).

Il publie de nombreux ouvrages historiques ou philosophiques de moindre importance jusqu’à la sortie, en 1770, de la première édition anonyme de son Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, véritable encyclopédie de l’anticolonialisme au XVIIIe siècle. Il s’agit d’un de ces « voyages philosophiques » à la mode à l’époque, faiblement documenté mais prétexte à réflexions sur la « loi naturelle » et dénonciations mordantes du despotisme, du cléricalisme ainsi que du colonialisme. Il n’hésite pas à recourir à la collaboration d’autres écrivains tels que d'Holbach ou Diderot à qui on doit les passages plus réussis et qui le feront parfois avantageusement comparer à Voltaire ou Rousseau.

Interdite en 1772, l’Histoire des deux Indes sera à nouveau publiée par l’abbé Raynal dans une nouvelle édition en 1774 qui est immédiatement mise à l’Index par le clergé. C’est en 1780 qu’il publie sa troisième édition de l'Histoire des deux Indes, encore plus virulente que les deux précédentes et qu’il avoue implicitement comme étant de lui en y faisant graver son portrait en frontispice (cf. supra). Condamné par le Parlement de Paris, l’ouvrage est brûlé par le bourreau en place publique, ce qui lui assure un succès considérable.

L’Histoire des deux Indes a également été l’occasion de la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm (1781) de Diderot. Dans cette lettre que Diderot n’a jamais envoyée, il accuse violemment Grimm (qui avait critiqué Raynal pour avoir dévoilé son identité dans sa troisième édition de l’Histoire des deux Indes) de s’être vendu aux grands : « Je ne vous reconnais plus ; vous êtes devenu, sans vous en douter peut-être, un des plus cachés, mais un des plus dangereux antiphilosophes. Vous vivez avec nous, mais vous nous haïssez ». Diderot, dont la part de paternité dans l’ouvrage n’était sans doute pas étrangère à son indignation, n’avait cependant pas tort : la Révolution survenue, Grimm s’empressera de quitter la France et de dénigrer la Révolution.