Hipparque de Nicée

Fondateur de l'astronomie hellénique, il découvrit la précession des équinoxes et compila le premier catalogue d'étoiles.

Au cours des deux siècles qui séparent

les théories spéculatives des premiers astronomes et la naissance d'Hipparque,

les notions sur la constitution du monde ayant progressé surtout grâce aux

grands navigateurs. Hannon avait franchi les colonnes d'Hercule (le détroit de

Gibraltar) ; Pythéas le Massaliote (de Marseille) avait voyagé autour de

l'Angleterre et observé la relation entre les marées et les phases de la Lune ;

l'expédition d'Alexandre était allée jusqu'en Inde. On savait la Terre sphérique

et on avait déjà quelques idées sur ses dimensions.

Ces nouvelles connaissances avaient infirmé l'existence d'une "antiterre" et du

feu central de Philolaos, ainsi que certaines thèses de l'astronomie de

Pythagore. Il restait deux théories opposées : l'idée héliocentrique

d'Aristarque de Samos et le système de sphères homocentriques d'Eudoxe de Cnide,

qui supposait une terre immobile mais expliquait assez bien les mouvements des

corps célestes.

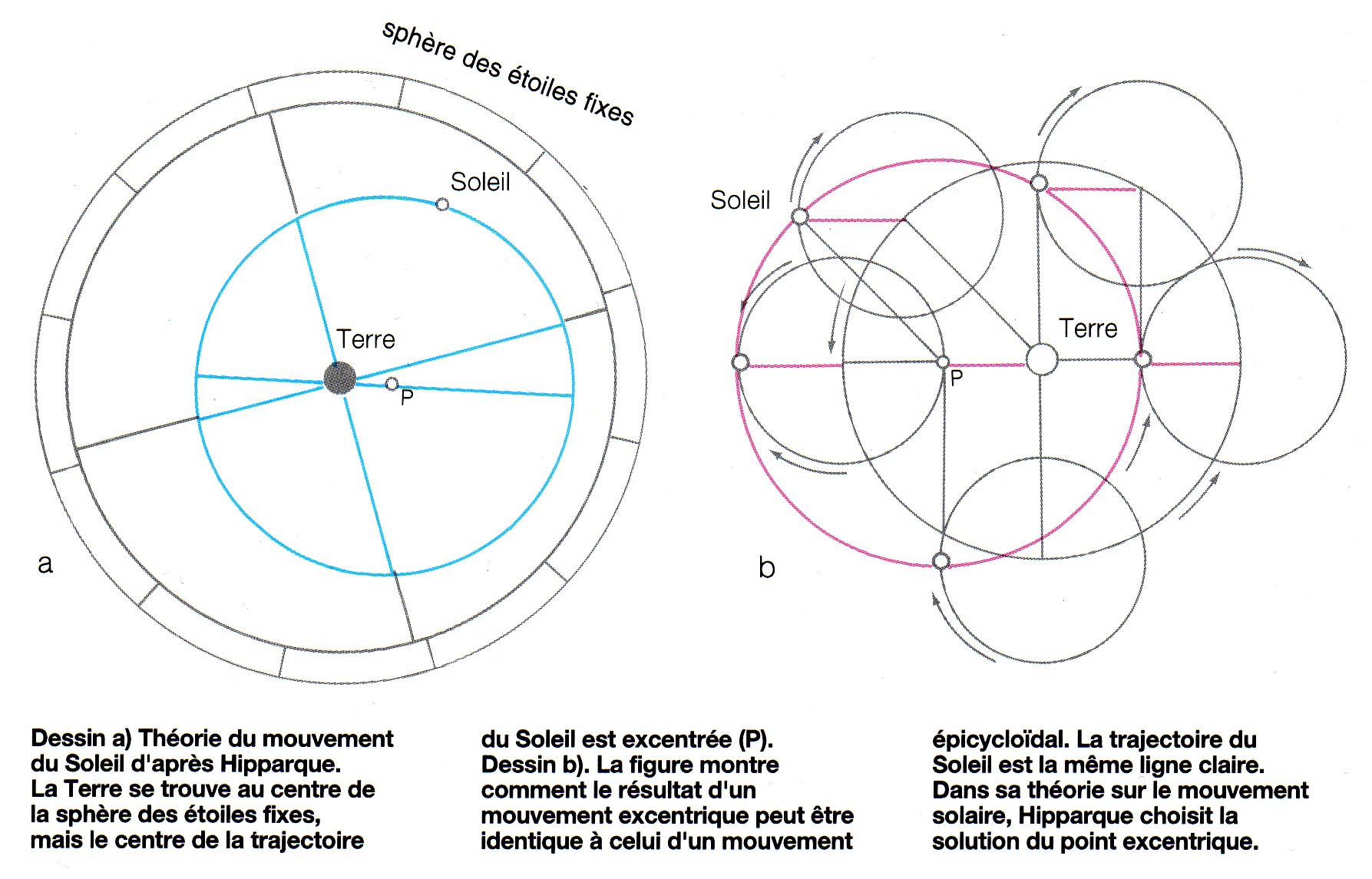

Le système géocentrique d'Eudoxe l'emporta et Hipparque en fit le point de départ de son travail. Né à Nicée en Bithynie (Asie Mineure, aujourd'hui province d'Iznik, en Turquie) en 194 avant J.-C., d'une famille aisée, il s'installa à Rhodes à trente ans où il resta jusqu'à sa mort, vers 120 avant J.-C. (d'où son autre nom de Hipparque de Rhodes). Il ne subsiste qu'un seul texte de son oeuvre mais on connaît le contenu des autres grâce à Ptolémée.

Mathématiques et observation

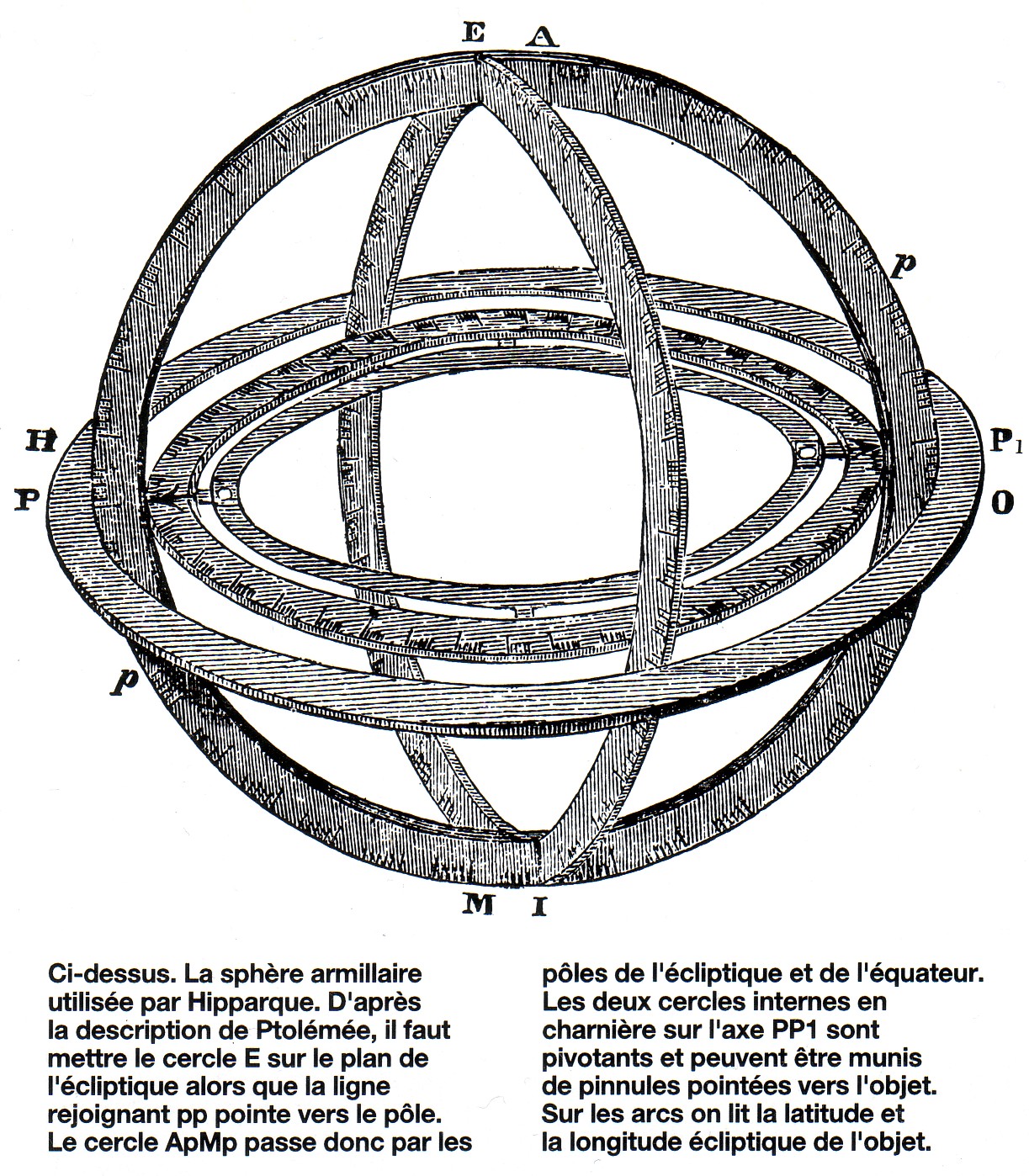

Hipparque fut également un grand mathématicien et un habile constructeur

d'instruments. On lui doit la subdivision du cercle en 360°, qu'il emprunta aux

babyloniens et qui remplaça la subdivision grecque en 60°. Il étudia en outre

les premières fonctions trigonométriques, telles que la corde, qui

annonce la fonction sinus. Il construisit l'alidade, appelée ensuite

bâton de Jacob, constituée d'une règle graduée avec un guide muni d'un

curseur pour la mesure des angles. On pense qu'il est l'inventeur de l'astrolabe

sphérique, ou sphère armillaire, qui comportait des cercles métalliques

fixes et mobiles, appelée organon par Ptolémée. Il s'occupa d'abord de la

détermination de l'heure nocturne, un problème auquel les anciens accordaient

beaucoup d'attention, et il établit une table d'ascension des signes du

Zodiaque. Il s'intéressa ensuite à la géographie de Strabon et mesura les

dimensions de la Lune et du Soleil (dont la parallaxe, quinze fois plus grande

qu'elle paraît, ne fut vraiment déterminée que par Kepler). Vers 128 avant

J.-C., il écrivit Sur l'emplacement des points d'équinoxe et de solstice,

où il compare ses observations avec celles de Timocharis vers 295 avant J.-C. en

constatant que les positions des étoiles n'étaient pas fixes : ainsi Spica

(alpha de la Vierge) s'était-elle déplacée de 2° en longitude depuis les

premières observations.

Dans le traité suivant, Sur la longueur de l'année, il affirma que les équinoxes se déplacent le long de l'écliptique, il détermina leur vitesse de déplacement à 1/100 de degré par an et il démontra que ce mouvement se fait autour des pôles de l'écliptique. Enfin, il précisa la définition de l'année sidérale et tropique.

La catalogue

Le Catalogue des étoiles fixes est une de ses dernières oeuvres. Il y

décrit la formation des constellations et dresse la liste d'environ 850 étoiles

(qui passe à 1025 dans l'oeuvre de son successeur, Ptolémée), en donnant leurs

coordonnées écliptiques dont l'une, la longitude, variait du fait de la

précession des équinoxes. Comme le suggère Ptolémée, ce recensement des étoiles

devait être associée à une représentation concrète du globe céleste, mais

on ignore laquelle. Du reste le Catalogue fut lui aussi perdu, mais, en tout

état de cause, avec sa comparaison des positions des étoiles à différentes

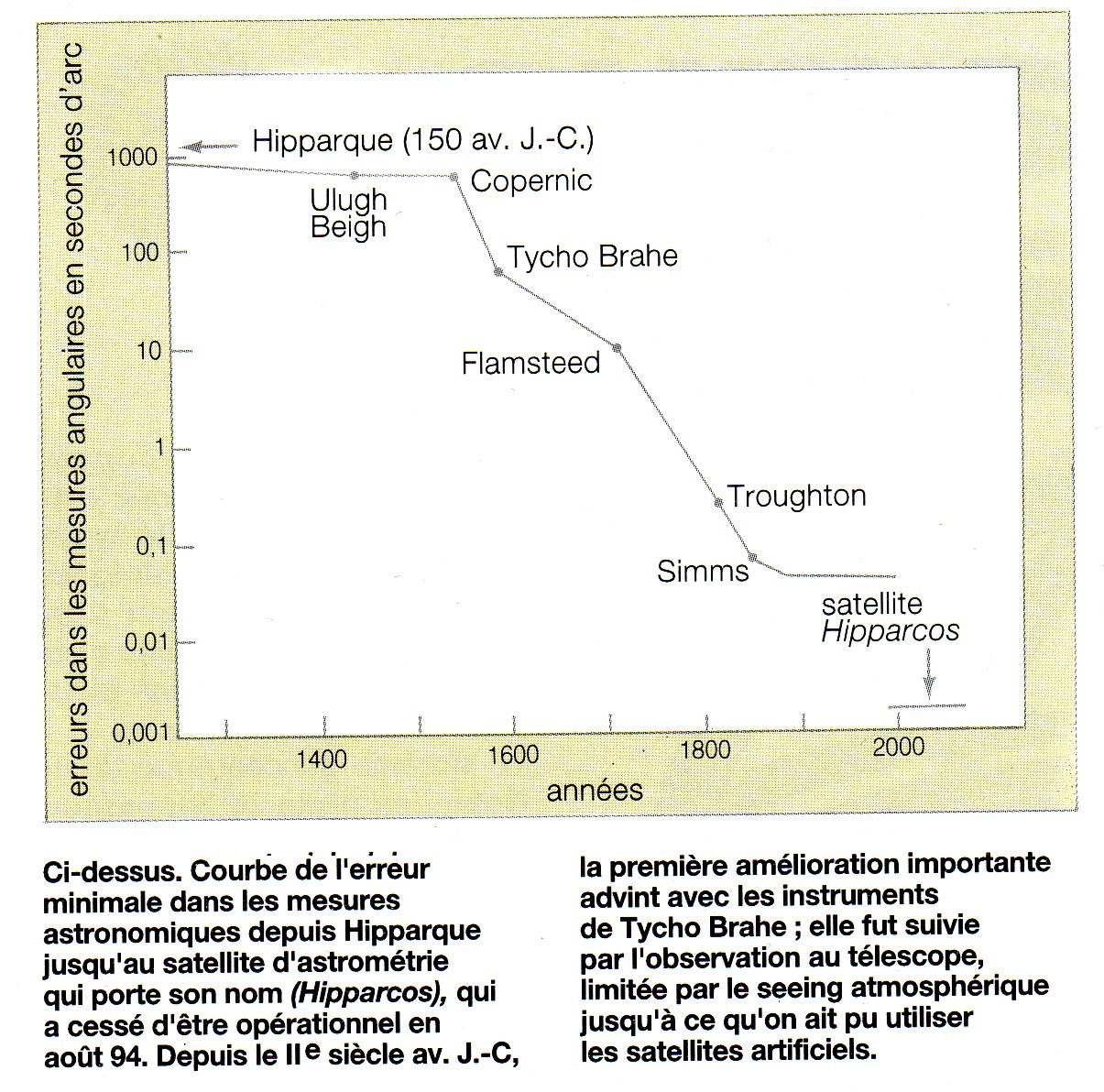

époques, Hipparque doit être considéré comme le fondateur d'une méthodologie

qui, dans ses principes, allait être valable pendant au moins deux mille ans.

Il consacra le reste de sa vie à une théorie de la Lune et il réussit à élaborer

une prévision des éclipses futures sur une période de dix siècles.

|

|

Hipparque et la précession des équinoxes

Hipparque est également à l'origine de la

représentation stéréographique

permettant de réaliser des cartes planes de la Terre.

Le point P de la demie sphère se projette sur le plan équatorial en P’ tel que O

est le pole nord et P’ est le point l’intersection de la demi-droite [OP) avec

le plan équatorial.

Atlas soutenait Hipparque que l'on croyait avoir perdu (le Monde, 02 mai 2005 - S. Foucart)

|

L'oeuvre cardinale du grand astronome Hipparque de Nicée (vers 190-120 avant J.-C.) semblait perdue à jamais. Fréquemment cité par les auteurs classiques, cet ouvrage - un catalogue d'étoiles relevant la position et l'éclat de plusieurs centaines d'astres - a peut-être été détruit dans le second incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, vers la fin du IVe siècle. L'espoir était donc maigre de retrouver, quelque 1 600 ans plus tard, cette œuvre unique. C'est pourtant chose faite. Ou presque. Si le document original - ou même une copie - n'a pas été retrouvé, Bradley Schaefer, professeur d'astronomie à l'université de l'État de Louisiane (États-Unis), vient d'en découvrir, sur un support inattendu, les seules traces connues. Le reliquaire est une statue romaine, l'Atlas de la collection Farnèse, aujourd'hui exposée au Musée archéologique national de Naples. Ce marbre du IIe siècle - qui figure le titan Atlas, un genou en terre, soutenant le globe céleste - passionne les astronomes depuis le début du XVIe siècle. La raison en est simple : sur la sphère qui courbe l'échine du titan figurent 41 constellations donnant l'une des plus anciennes descriptions connues du ciel.

|

|

|

Pendant près de cinq siècles, les spéculations sont allées bon train : à quel astronome de l'Antiquité attribuer la représentation de la voûte céleste gravée sur l'Atlas Farnèse ? M. Schaefer a voulu en avoir le cœur net. Dans une étude rendue publique en janvier, au congrès annuel de l'American Astronomical Society, qui sera publiée en mai 2005 dans le Journal for the History of Astronomy, il a étudié précisément les positions des 41 constellations représentées sur l'Atlas. Puis il a mis en relation ces données avec les mouvements de précession de la Terre - ces petites oscillations périodiques de son axe de rotation - qui modifient l'aspect du ciel nocturne. Il a ainsi pu déterminer la date à laquelle ont été faites les observations immortalisées sur l'Atlas : 125 avant J.-C., avec une incertitude de 55 ans. Une précision suffisante pour affirmer que seul le grand Hipparque peut être à l'origine de cette représentation du ciel. Piquant détail, les observations d'Hipparque sont parvenues jusqu'au XXIe siècle grâce à des calculs fondés sur le mouvement de précession. Qui a, le premier, mis en évidence ce phénomène ? Hipparque, bien sûr !

|