Léon Foucault

Il a résolu d'importants problèmes en Physique et en astronomie en introduisant des méthodes et des instruments révolutionnaires.

Léon Foucault est sans doute le plus talentueux expérimentateur qu'ait connu la France au milieu du XIXème siècle. Disciple d'Arago, collaborateur de Le Verrier, ami de Fizeau et Régnault, en l'espace de dix ans, de 1847 à 1857, il fit une série impressionnante de découvertes et d'expériences dans le domaine de la Physique et de l'astronomie instrumentale. On lui doit la première preuve physique de la rotation absolue de la Terre, les premières mesures terrestres de la vitesse de la lumière, la première méthode précise pour contrôler les surfaces réfléchissantes, le premier objectif réflecteur en verre recouvert de métal et enfin le plus grand télescope français à l'époque.

La lumière et le pendule

Fils d'un libraire, Jean Bernard Léon Foucault naquit à Paris en 1819. Il ne jouissait pas d'une très bonne santé mais commença cependant des études de médecine, auxquelles il dut renoncer car il ne supportait pas la vue du sang ! Il se tourna donc vers la microscopie clinique et s'intéressa beaucoup à la daguerréotypie, inventée par Niepce aux alentours de 1840. En 1845, pour la première fois, il photographia la surface du Soleil avec Hippolyte Fizeau ; il inaugurait ainsi l'histoire de l'enregistrement photographique des données astronomiques. Au cours des années suivantes, Foucault se consacra à l'étude de la vitesse de la lumière qui, avant lui, n'avait été mesurée que sur des distances astonomiques (en exploitant les phénomènes de transit et d'occultation des satellites de Jupiter, notamment par le danois Olaus Römer).

Le directeur de l'Observatoire de Paris, François Arago, lui avait donné ainsi qu'à son ami Fizeau les mêmes directives. En 1849, Fizeau fut le premier à obtenir des résultats positifs mais Foucault alla plus loin en découvrant que la lumière se déplace plus vite dans l'air que dans l'eau, apportant ainsi un argument important à l'appui de la théorie ondulatoire.

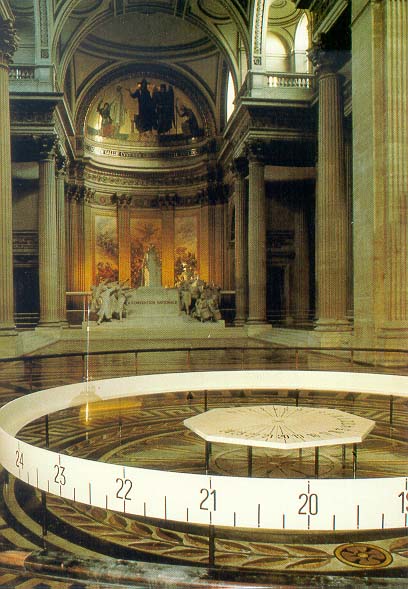

Peu de temps après, en étudiant les propriétés du pendule conique projeté en son temps par Huygens, il constat qu'il tendait à garder son plan d'oscillation quand on tournait son pivot. Il comprit alors qu'on pouvait mettre en évidence le mouvement de rotation de la Terre dans la mesure où, à des heures d'intervalle, la planète allait faire tourner avec elle le pivot d'un pendule assez long, alors que son plan d'oscillation resterait tel qu'il était au début de l'essai.

La première tentative eut lieu le vendredi 8 janvier 1851, avec succès. Elle fut suivie d'autres, certaines même publiques, comme cela se pratique aujourd'hui dans les musées et les planétariums du monde entier.

|

|

|

|

Des réflecteurs nouveaux et bien meilleurs

Foucault ne vécut pas longtemps. Il mourut, paralysé, en 1868 à l'âge de quarante-huit ans. Il réussit toutefois à mettre auparavant son talent au service du problème des mauvaises prestations optiques des télescopes à miroir, dont la technique n'avait pas évolué depuis quatre-vingts ans (à savoir depuis l'époque de William Herschel).

Jusqu'alors les miroirs étaient construits avec du spéculum, un alliage d'environ deux parts de cuivre et une d'étain, qui s'oxydait facilement, comme les couverts ou les pièces de monnaie faits avec ce même matériau. Il fallait les nettoyer fréquemment et de plus traiter lur surface aux abrasifs. En 1856, Foucault remplaça le spéculum par des plaques de verre taillées et recouvertes d'argent déposé dessus en réduisant une solution de nitrate ; il arriva ainsi à fabriquer des miroirs allant jusqu'à 20 cm de diamètre, mais il échoua dans la construction d'un objectif de 42 cm.

Un grand progrès avait déjà été réalisé, mais Foucault se demanda pourquoi on n'arrivait pas à donner l'exacte forme parabolique à des miroirs plus grands. Il manquait en fait un contrôle des différentes phases d'usinage ; il chercha donc une méthode réalisable au banc d'optique. Et il découvrit qu'on pouvait se servir d'une lame aiguisée et d'une source de lumière ponctuelle, placées au centre de la courbure souhaitée. On connaît le résultat : c'est le test de Foucault (ou “foucaultage”), une des méthodes utilisées aujourd'hui encore pou vérifier la courbure exacte es miroirs des télescopes.

Avec cette méthode, il travailla un disque en verre de 80 cm de diamètre, qu'il monta sur une monture équatoriale en bois. Le miroir constitua le premier exemple d'optique adaptative : il était soutenu par un coussin d'air que l'observateur gonflait ou dégonflait jusqu'à ce que l'image obtenue soit parfaite.

Ce télescope fut installé à l'Observatoire de Marseille. C'est avec lui que l'astronome français Edouard Stéphan découvrit le célèbre quartette de galaxies (devenu ensuite un quintette) portant son nom. On l'utilisa jusqu'en 1965 : on peut maintenant l'admirer dans la salle de conférences dudit observatoire.

|

Des projets inaboutis

En 1863, la société Saint-Gobain projeta un miroir de 120 cm de diamètre que le directeur Le Verrier voulait utiliser pour construire un télescope moderne. Du fait de l'instabilité des montures d'alors, Foucault proposa qu'on s'en servît comme d'un gigantesque sidérostat, à savoir un miroir mobile renvoyant des images à un tube fixe ; mais Le Verrier refusa en arguant que l'Assemblée nationale n'avait débloqué des fonds que pour la construction d'un réflecteur traditionnel. L'idée géniale de Foucault ne fut donc pas retenue et elle ne fut pas exploitée avant longtemps du fait de la mort prématurée de l'astronome.

Principe du foucaultage

Pour pouvoir les corriger, il faut déceler et mesurer les défauts de la

surface du miroir. La plus simple et pratiquement la plus sensible des méthodes

de contrôle : la méthode de Foucault, fait apparaître en relief et amplifie un

million de fois les écarts qu'il y a entre une sphère et la surface à tester.

On place une source lumineuse ponctuelle à une distance suffisante du miroir pour que la lumière réfléchie revienne converger presque à son point de départ. On met l'oeil dans le prolongement du faisceau, tout près du foyer (zone de convergence). Imaginez maintenant deux cas :

Premier cas : la surface est parfaitement sphérique

Elle renvoie toute la lumière dans une tache minuscule : le foyer, qui serait infiniment fine s'il n'y avait pas la diffraction. Chaque point de cette tache reçoit de la lumière de toutes les parties du miroir. On coupe le faisceau au niveau du foyer avec le bord d'un écran appelé "couteau".

![]()

En

a) : le couteau n'a pas entamé le faisceau, le miroir parait entièrement

brillant.

En b) : le content est arrivé au milieu de la tache de diffraction, la moitié

de la lumière passe, le miroir est uniformément gris.

En c) : toute la lumière est arrêtée, le miroir est obscur.

Deuxième cas : la surface a des défauts

Toute la lumière ne converge plus au même point. Sans changer aucune distance, faisons repasser le couteau par les positions précédentes.

![]()

En a) : toute la lumière passe.

En b) : le couteau est au point où convergeaient les rayons de la sphère : il

arrête les rayons passant trop à droite, envoyés par des zones du miroir

inclinées dans le sens A par rapport aux régions correspondantes de la sphère (hachurées

sur la figure). Celles-ci paraîtront obscures. Une zone correctement orientée

sera grise et une zone inclinée dans le sens inverse sera plus brillante, d'où

l'impression de relief : un éclairage rasant donnerait la même impression.

![]()

QUELS SONT LES PLUS PETITS DÉFAUTS DÉCELABLES ?

Un appareil de Foucault, bricolé par un amateur, permet de distinguer des écarts angulaires de 1/600 000 sur le miroir, soit une différence d'épaisseur de 30/600 000 de mm dans une zone de 30 mm de large 30/600 000 mm cela fait 1/200 de micron ou encore l /100. Peut-être que ces chiffres ne vous disent pas (encore) grand chose. Ils correspondent à une couche d'une épaisseur de 10 molécules de verre seulement.

Dans la légende, sous la figure ci-dessus, vous avez lu "sphère de référence". En effet, imaginez que l'on rapproche ou éloigne le couteau le long du faisceau, sa position correspondra au foyer d'une sphère plus ou moins concave que précédemment, et les écarts d'orientation du miroir seront rapportés à celle-ci . Ainsi, une sphère apparaîtra en bosse ou en creux, selon que l'on coupe le faisceau, avant ou après le foyer.

![]()

a)

![]()

![]()

![]()