Le cabinet de Physique de Sigaud de Lafond

Le cabinet de Physique de Sigaud de Lafond

La vie de Sigaud de Lafond

|

Une enfance et une adolescence berruyères Comme l’indique son acte de naissance, Joseph-Aignan Sigaud de Lafond est né à Bourges le 5 janvier 1730, à deux pas de la cathédrale (aujourd'hui 2 rue Porte Jaune, ci-contre). Son père, Joseph Sigaud Lafon, était horloger ; son parrain Aignan Raby chirurgien. Son frère, Henry, naît cinq ans plus tard et sera peintre à Nantes. Destiné à entrer dans les ordres, Sigaud est envoyé au Collège Royal de l’Université – ou encore Collège Sainte-Marie - de Bourges alors tenu par les Jésuites. Sigaud y suit alors gratuitement les cours de théologie, de lettres et de sciences. Cet établissement est très renommé ; il comptera jusqu’à quelques centaines d'élèves en 1762, année au cours de laquelle les Jésuites seront chassés.

Dans les notices écrites par M. Chevalier de Saint-Amand et par M. Méchin-Desquins (1841), il est précisé que Sigaud aurait suivi des études de médecine à l'Université de Bourges puis à Paris. Or, les registres d'inscription de l'Université de médecine de Bourges ne font mention que de deux "Delafont" mais les prénoms ne concordent pas. En outre, il y a confusion entre Joseph-Aignan Sigaud de Lafond et Jean-René Sigault né à Dijon en 1738. Un article intéressant à cet égard a été écrit sur Sigault par Madame Chauney-Bouillot - bibliothécaire responsable du fonds Bourgogne à la Bibliothèque Municipale de Dijon - est consultable au format pdf ici : [ö]. |

|

Une vie parisienne vouée à la physique

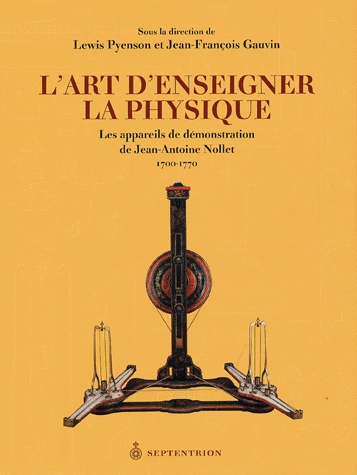

Sigaud exerce au collège Louis-le-Grand en tant que répétiteur en philosophie et en mathématiques. Il semblerait que Sigaud ait suivi les cours de physiciens expérimentés comme par exemple ceux de l'abbé Nollet. A cette époque, les salons organisés par les aristocrates et les cabinets de curiosité battent leur plein.

|

|

Une première personne (à droite) tournait la roue, ce qui faisait tourner une boule de verre. Une deuxième personne (à gauche) perchée sur un tabouret et isolée du sol posait ses mains sur la boule de verre lui arrachant ainsi des électrons (charges négatives). Etant isolée du sol, les électrons supplémentaires ne s'échappaient pas par ses pieds. Grâce à un bâton conducteur il touchait un troisième monsieur suspendu dans les airs par des fils de soie isolants et lui transférait ces électrons supplémentaires. L'homme suspendu devenait chargé négativement. Ensuite une belle demoiselle pointait son doigt vers le jeune homme suspendu et on voyait une impressionnante étincelle entre les deux : le "coup de foudre" était né ! |

Grâce à son salaire, Sigaud se constitue son premier cabinet de physique. En 1756, il fabrique le premier isoloir en verre, plus robuste que l'isoloir en résine. Il remplace les sphères en verre par des disques moins fragiles. Contrairement à l’abbé Nollet et conjointement avec Winckler, il utilise des coussinets pour rendre plus efficace la production d’électricité par frottement. En 1756 toujours, il invente une machine électrique perfectionnée ensuite par Ramsden.

En 1759, il devient démonstrateur de physique expérimentale, d’anatomie et de physiologie au collège Louis-le-Grand.

En 1759, il présente pour la première fois sa candidature à l’Académie Royale des Sciences de Paris mais elle n’est pas retenue et ne le sera jamais. Il en deviendra membre associé jusqu’en 1808. Il y adressera plusieurs mémoires.

Dès les années 1760, il succède à l’abbé Nollet au collège de Navarre, sans pour autant entretenir de correspondance avec le célèbre physicien ; sa renommée croît dans les cercles savants : il est alors affilié à de nombreuses académies : celles de Montpellier, Angers, Munich, Valladolid, Florence, Saint-Pétersbourg comme en témoigne son ouvrage Description et usage d'un cabinet de physique expérimentale. En ce sens, il fait partie de ceux qui croient en la science sans frontière, la science source de paix entre les peuples.

En 1767 sont publiés les deux

premiers ouvrages d'une suite considérable : ce sont les deux premiers volumes

de ses Leçons de physique expérimentale qui seront traduits en norvégien (Forsøgende Naturlære

par Andreas Olaus Hammer) en 1772 puis en allemand en 1780 (Anweisung zur

Experimentalphysik).

Dès leur parution, des critiques positives sont écrites telles dans le Journal

encyclopédique qui paraît le 1er avril 1767 : "Il n'appartient qu'aux vrais sçavants d'être clairs, simples & précis : c'est par ces qualités que M. Sigaud

de Lafond mérite l'approbation et l'estime du public."

[ö]

En 1769 paraît sa traduction des trois volumes des Cours de physique expérimentale et mathématique écrits par Pieter van Musschenbroek. Parallèlement à ses cours, il poursuit ses investigations dans l'étude de l'électricité médicale.

| En 1771 paraissent son Traité de l’Electricité [ö] , dans lequel il défend la théorie de Franklin, contre laquelle l'abbé Nollet était farouchement opposé, ainsi qu'une Lettre sur l’Electricité [ö]. Ces deux ouvrages seront des références pour les physiciens et les médecins. |

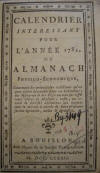

Dans le calendrier intéressant pour l’année bissextile 1772 (ou almanach physico-économique), Sigaud s’attache à donner quelques repères en astronomie (définition d’une année bissextile, d’une éclipse), à décrire des expériences sur le phosphore et encore à proposer des remèdes contre des maladies (comme l’asthme) et des recettes comme celle du dentifrice par exemple. Sur ce même modèle, avec peu de changements, d’autres calendriers seront ensuite publiés en 1776, 1777 et 1782.

Il publie plusieurs articles dans les Observations et mémoires sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts comme sa lettre « sur la fusion de l'or, opérée instantanément par une commotion électrique, & sur la couleur purpurine que ce métal acquiert dans cette expérience » en 1773 (t. 2, novembre, p. 384-389) suivie d’une réponse en 1774 (t. 3, janvier, p. 42-46) sur le même sujet , une autre lettre traitant de la « démonstration de l'Electricité positive & négative » écrite en 1774 (t. 3, mars, p. 199-201) puis un article décrivant de « Nouvelles Expériences de l'Electricité sur la revivification des Chaux métalliques » en 1774 (t. 4, décembre, p. 442-446). [ö]

A partir de 1773, Sigaud délègue ses cours du collège à son neveu, Rouland. Il a alors tout le loisir de se consacrer à son cabinet de physique sans pour autant abandonner totalement l’enseignement puisque, comme le signale plusieurs publicités – dont une publiée dans le Mercure de France en janvier 1773 (p. 168) [ö] – il donne deux séries hebdomadaires de leçons particulières chez lui. Comme l'abbé Nollet l'avait initié, Sigaud s'adressait volontiers aux femmes afin qu'elles reçoivent un enseignement scientifique solide : son public est alors surtout féminin, comme il le note dans la préface de ses cinq volumes publiés dans la Bibliothèque universelle des Dames entre 1788 à 1792.

Il continue d’écrire pour présenter ses travaux.

| En 1775 sont publiés les deux volumes de la Description et Usage d’un cabinet de physique expérimentale. |

|

| Ils seront réédités en 1784 et complétés par les Eléments de physique théorique et expérimentale (traduits en espagnol par Taddeo Lope) en 1777. |

|

| Durant les trois dernières années passées à Paris, plusieurs ouvrages sont édités : | |

| - l’Essai sur les différents airs, qu’on désigne sous le nom d’air fixe |

|

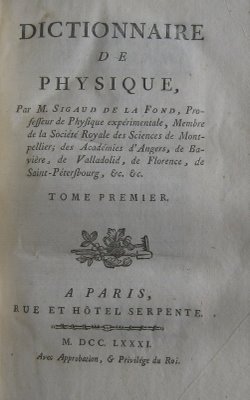

| - le Dictionnaire de physique |

|

| - le Précis historique et expériences des phénomènes électriques depuis l’origine de cette découverte jusqu’à ce jour (1785) [ö] |

|

| - enfin, les deux volumes du Dictionnaire des Merveilles de la Nature qui seront traduits en allemand par Webel en 1782-83 et qui seront enrichis d’un troisième volume en 1803. |

Sigaud semble jouir d’une renommée certaine dans les salons parisiens. En 1777, son portrait gravé par Coroin est à vendre pour douze francs. C’est aussi à cette période que son portrait est peint par Madame Filleul puis gravé par Letellier. En outre, il est mis indirectement en scène dans une pièce de théâtre, La physique à la portée de tout le monde, écrite par Aimé-Henri Paulian en 1791. [ö]

La synthèse de l’eau… une expérience malheureusement inexploitée

En 1776, en compagnie de Macquer, il synthétise de l’eau à partir de dihydrogène et de dioxygène. Cette très célèbre expérience sera reprise par Lavoisier en 1783 qui la complètera par des mesures très précises sur les masses de gaz injectés et d’eau ainsi formée, et qui en donnera une interprétation satisfaisante en rupture avec la théorie de Stahl sur le phlogistique qui prévaut alors.

Dans son mémoire présenté lors de la séance de rentrée 1783 de l’Académie des sciences, Lavoisier reconnaît s’être appuyé sur les travaux de Macquer et de Sigaud.

Arriver à synthétiser de l’eau est une révolution pour l’époque. En effet, jusqu’à présent, ce sont les idées d’Aristote qui prévalent, notamment la théorie des quatre éléments premiers – eau, air, terre et feu – dont toute chose proviendrait.

Parallèlement à ses cours particuliers, Sigaud poursuit ses investigations dans l'étude de l’électricité médicale. En effet, dès que l'électrostatique fut étudié - et un peu plus tard l'électrodynamique - , plusieurs physiciens, dont Sigaud de Lafond, en cherchèrent des vertus médicinales.

|

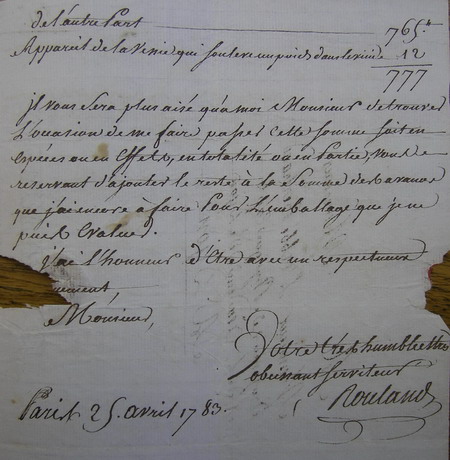

Son neveu, Rouland, suit la voie tracée par son oncle et l’aide dans ses travaux. Rouland et Sigaud se distinguent également dans la fabrication des instruments. Des publicités sont ajoutées dans des ouvrages de Sigaud (Eléments de physique et Précis historique). Le fabricant Haering construit ses instruments sur le modèle de ceux de l’abbé Nollet et de Sigaud. [ ö] |

Bon de commande signé Rouland |

Plus tard, Rouland s'occupera de faire publier les ouvrages de son oncle.

Auteur très prolifique

Pendant quarante ans, Sigaud

publie. Démonstrateur habile, enseignant extraordinaire, il se révèle en outre

un auteur très prolifique : des traités sur la physique expérimentale et en

particulier traitant de l’électricité voisinent avec des almanachs, et aussi

avec des ouvrages concernant la religion.

Le tableau ci-dessous regroupe tous les titres de publications de Sigaud de

Lafond encore disponibles.

| Titre | Couverture | Année de publication | Où trouver l'ouvrage ? |

|

Leçons de physique expérimentale

2 volumes |

1767 |

Books.google (t. 2) traduction en allemand de 1775 également disponible |

|

|

Leçons sur l’économie animale 2 volumes |

|

1767 | Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges |

|

Traduction des trois volumes du Cours de physique expérimentale et de mathématiques [ö] de Peter van Musschenbroek.

|

1769 | ||

| Lettre à Monsieur de Casan sur l'Electricité médicale | 1771 | CNUM | |

|

Traité de l'électricité 1 volume |

1771 | CNUM | |

| Calendriers et almanachs |

|

1772, 1776, 1777 et 1782 | Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges |

|

Récréations mathématiques et

physiques 4 volumes en collaboration avec Ozanam |

|

1778 | CNUM |

| Essai sur les différentes espèces d'air, qu'on désigne sous le nom d'air fixe |

|

1779 |

Books.google Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges Lycée Alain-Fournier, Bourges |

|

Dictionnaire de physique 4 volumes |

|

1781 |

Books.google

(t. 2) et (supp t. 5) Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges Lycée Alain-Fournier, Bourges |

|

Dictionnaire des merveilles de la

nature 3 volumes |

|

1781 - 1802 |

Books.google (t. 2) Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges Lycée Alain-Fournier, Bourges |

| Ecole du bonheur ou tableau des vertus sociales |

|

1782 - 1791 |

Books.google Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges |

|

Description et usage d'un cabinet

de physique expérimentale 2 volumes |

|

1784 |

Books.google (t. 2) Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges |

| Précis historique et expérience des phénomènes électriques depuis l'origine de cette découverte jusqu'à nos jours |

|

1785 |

Books.google CNUM Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges Lycée Alain-Fournier, Bourges |

|

La religion défendue contre

l'incrédulité du siècle 6 volumes |

1785 | ||

|

Economie de la Providence dans

l'établissement de la religion 2 volumes |

|

1787 | Bibliothèque des Quatre-Piliers, Bourges |

|

Elémens de physique théorique et

expérimentale 4 volumes |

|

1787 |

Google.books (t. 2) Traduction en espagnol égalemnt disponible |

|

Bibliothèque universelle des dames

- Physique générale et particulière 5 volumes |

|

1788 - 1792 | |

| Traité de physique particulière | 1792 | ||

| Examen de quelques principes erronés en électricité | 1796 | ||

| De l'électricité médicale | 1802 | CNUM |

De retour à Bourges : entre physique et philosophie religieuse

N’ayant pas obtenu satisfaction auprès de l’Académie

royale des sciences, Sigaud revient à Bourges. Il donne tout d’abord quelques

cours de physique expérimentale très prisés au Collège royal alors très pauvre

en pédagogues, les Jésuites en ayant été chassés en 1762. Le

cabinet de physique compte

alors quelques instruments dont une machine électrique ; en 1762, au départ des

frères Jésuites, un inventaire détaillé est dressé ; l'état de la salle est jugé

déplorable, trop humide pour conserver ces instruments. Dès 1779, sous

l'impulsion de Sigaud, ce cabinet s’étoffe de divers appareils et de livres.

Sigaud et Rouland fournissent en instruments sur plusieurs années ; d'importants

travaux sont réalisés pour aménager une salle de cours et une salle de

préparation ; une bibliothèque est également pourvue.

A la Saint-Jean 1779, Sigaud

s’installe définitivement à Bourges ; il y

est très attendu et la ville pourvoit à son

installation

en lui proposant une

maison attenante au Collège. Cette maison a été

totalement reconstruite, pour un montant de plus de dix mille livres. Son

loyer semestriel s'élève alors à 200 livres et la location lui est attribuée à vie.

aile de l'école des Beaux-Arts à l'emplacement de la maison de Sigaud de Lafond |

porche d'entrée de l'école des Beaux-Arts, à l'emplacement du collège - puis du lycée - de Bourges |

Par le brevet du 2 novembre 1786, un mois après la reprise du collège par les Doctrinaires, Louis XVI crée pour lui la chaire de physique expérimentale au collège royal de Bourges. Son traitement s'élève à 1 500 livres par an (à titre de comparaison, une machine électrique coûte 800 livres en 1789). Il enseigne les mathématiques et la physique expérimentale trois fois par semaine dans la grande salle du collège ; ses leçons sont alors publiques. Lakanal y enseigne la rhétorique en cette même année jusqu’en 1789.

En 1781, les quatre volumes

du Dictionnaire de physique sont publiés. La critique est de nouveau très

bonne : pour preuve, un article de six pages est publié dans l'Esprit des

Journaux.

[ö]

C'est alors que Sigaud publie également ses réflexions sur la religion. Trois

ouvrages sont écrits entre 1781 et 1787,

-

l'Ecole du bonheur ou tableau des vertus sociales en 1781, traduit en anglais (The school for hapiness) en 1782

-

la Religion défendue contre l'incrédulité du siècle en 1785,

-

la suite l'Economie de la providence dans l'établissement de la religion en 1787.

En 1787, les quatre volumes des Elemens de physique théorique et expérimentale sont publiés. Ils reçoivent une bonne critique comme dans la Petite bibliothèque choisie et classée méthodiquement, rédigée par M. Peignot en 1800, où l'on peut lire que "Sigaud est simple, clair, précis et par conséquent vraiment élémentaire". Ils sont traduits en espagnol sous le titre Elementos de fisica teorica y experimental par l'ingénieur Tadeo Lope en 1789.

Pendant la Révolution

Le climat politique et social est très instable. Sigaud n'est pas épargné par les pertes financières ni les rumeurs. Tout d'abord, il n 'est plus payé pendant un an à partir de juillet 1791. Le séquestre du collège se justifie par le fait que le nom de Sigaud n'apparaît pas dans la liste des professeurs. Le Conseil départemental du Cher se réunit en session extraordinaire et demande à ce que le salaire soit versé. Bien plus grave, en 1792, un rapport rendu à la Convention accuse les professeurs, dont Sigaud, "d'infecter les enfants des plus mauvais principes [...] que nous leur prêchons l'aristocratie et les mauvaises mœurs". Tous les professeurs demandent alors au Conseil du district de Bourges de les aider "à détruire les mauvaise impressions que [ce] rapport [...] a pu laisser dans les esprits". Quatre ans plus tard, les professeurs doivent relater les faits et gestes de l'un de leurs collègues, M. Blondeau, suspecté d'être un ennemi de la République. Après plusieurs lettres de justification, M. Blondeau n'est plus inquiété : il est d'ailleurs présent lors de l'installation de M. Raynal comme deuxième proviseur du lycée, en mai 1807.

|

Dans le cadre de la première loi sur les Ecoles centrales – datée du 7 ventôse an III –, Sigaud est nommé professeur de physique et de chimie expérimentales à l’Ecole centrale à Bourges. Les cours de Sigaud sont toujours ouverts à tous les publics, les élèves bien entendu, "gens de l'art et tous ceux qui s'intéressent au bien-être de l'humanité". En outre, Sigaud est membre du bureau de l'Ecole centrale. En cela, il soutient plusieurs initiatives visant à améliorer l'enseignement au Collège. Ainsi demande-t-il à plusieurs reprises au Préfet du Cher à ce que son collègue d'histoire naturelle soit remboursé de ce qu'il a avancé pour l'achat des caisses de botanique et de minéralogie (8 Germinal An IX). Dans une autre lettre, il est question d'acheter du matériel adéquat pour les cours de dessin. |

|

| En 1796 paraît l’Examen de quelques principes erronés en électricité. |

| En 1803, paraît De l'électricité médicale. [ö] | |

Après l’enseignement, l’administration

Grâce à

Fourcroy, Sigaud est nommé premier

proviseur du

lycée de Bourges le 21 Pluviose an XII par Bonaparte.

L’établissement est installé dans l’ancien Collège Royal qui l’avait accueilli

élève. Sigaud doit en organiser l’ouverture et doit répondre à tout souci

matériel d’intendance lié autant au fonctionnement du Lycée que de l’internat.

Il y installe son

cabinet de physique. Bien loin de ses préoccupations

de scientifique, ce poste ne lui sied guère et Sigaud démissionne la dernière

semaine de mars 1807, à l'âge de 77 ans.

Il siège jusqu'au 1er mai 1807 au Conseil d'administration. M. Raynal,

professeur de Belles Lettres du lycée, le remplace alors. Lors de la cérémonie

de son installation, devant le personnel du lycée et les élèves regroupés dans

la cour, M. Raynal rend hommage à Sigaud : "Je chercherai à vous imiter, ô mon

estimable prédécesseur et à marcher sur vos traces. [...] Le respectable

Monsieur Sigaud de Lafond jouit, dans l'Europe savante, de la plus belle

réputation, il a l'estime et l'affection de tous ses concitoyens." Puis de

marteler aux élèves que "l'ennemi le plus dangereux pour notre lycée, c'est

l'indiscipline. Je lui ferai une guerre constante." Lorsqu'il devient recteur

d'académie quelques mois plus tard, M. Raynal n'oublie pas de décrire Sigaud

comme un "savant [qui] se faisait admirer, [un] homme de bien [qui]

se faisait

chérir [...], le bienfaiteur [du lycée] lui donnant, longtemps avant sa mort; un

cabinet de physique d'un grand prix."

Le 23 janvier 1810, Sigaud s'éteint. C'est l'un des ses anciens élèves et voisin, M. Moyreau, qui déclare le décès à la mairie.

Sigaud de La Fond, une référence

Bien qu’encore trop peu reconnu de nos jours, Sigaud a fortement marqué les sciences de son époque et du début du XIXème siècle. Il s’intéressa à de nombreux domaines scientifiques et plus particulièrement à l’électricité.

Dans le domaine de la physique, ses travaux étaient reconnus par les plus grands savants de l’époque. Citons l'exemple d'André-Marie Ampère (1775-1836), qui écrivit à sa femme (lettre du 19 février 1802) : « Fais-moi le plaisir d'acheter et de m'envoyer le plus tôt possible l'ouvrage intitulé : Description et usage d'un cabinet de physique, par Sigaud de Lafond. Rien n'est plus important pour moi. »

Dans le

domaine de la chimie, les travaux de Sigaud de Lafond et de Macquer

influencèrent ceux de Joseph Priestley (1733-1804) puis d'Antoine Laurent

de Lavoisier (1743-1794).

Ses travaux sur l'électricité médicale furent repris principalement dans la

première moitié du XIXème siècle. On espérait ainsi améliorer les méthodes

jusqu'alors utilisées. Par exemple, dans son Traité de l'auscultation médiate et

des maladies des poumons et du cœur, édité en 1828, René Laënnec augmente les

observations faites à l'époque par Sigaud.

[ö]

Aujourd’hui, il est possible de voir une partie de la collection des objets de Sigaud de Lafond au musée installé par M. Moréno au lycée Alain-Fournier de Bourges.

Une grande partie du cabinet des Godrans est visible au Musée Stewart [ö] à Québec.

Quatre instruments sont conservés au Musée de la vie bourguignonne à Dijon.

double cone sur plan incliné |

pyromètre |

appareil pour l'étude de la trajectoire des rebonds |

vis d'Archimède |

Dans la cité berruyère, une statue de Sigaud est érigée dans les jardins de l’archevêché.

Un autre buste - en marbre celui-ci - est visible dans le musée du lycée Alain-Fournier.

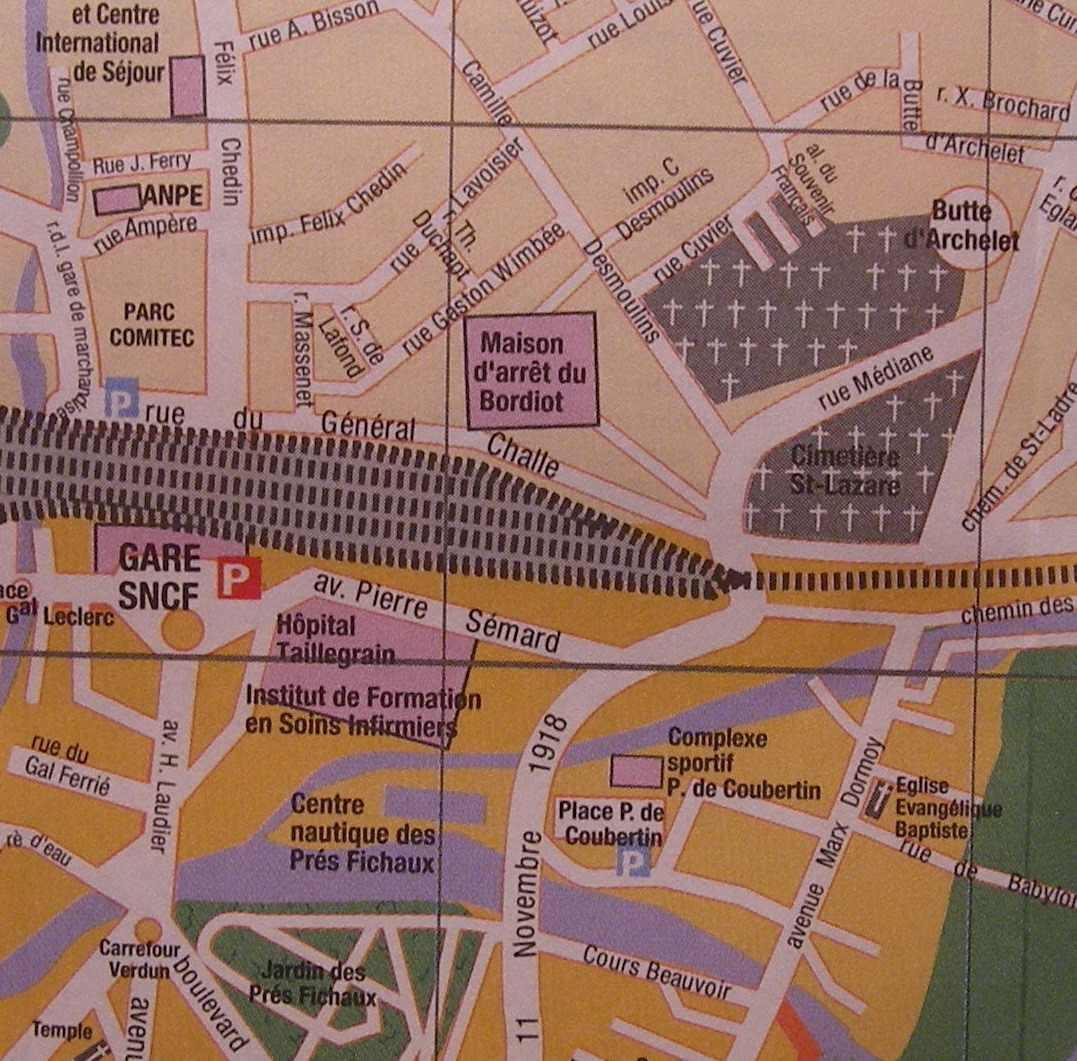

Depuis 1927, la rue du Bordiot a été rebaptisée rue Sigaud-de-Lafond, rue qui croise la rue Lavoisier. Une erreur - Sigaud n'était pas chirurgien - et une omission - il était berruyer - bien malheureuses sont visibles sur les plaques de cette rue.

|

|

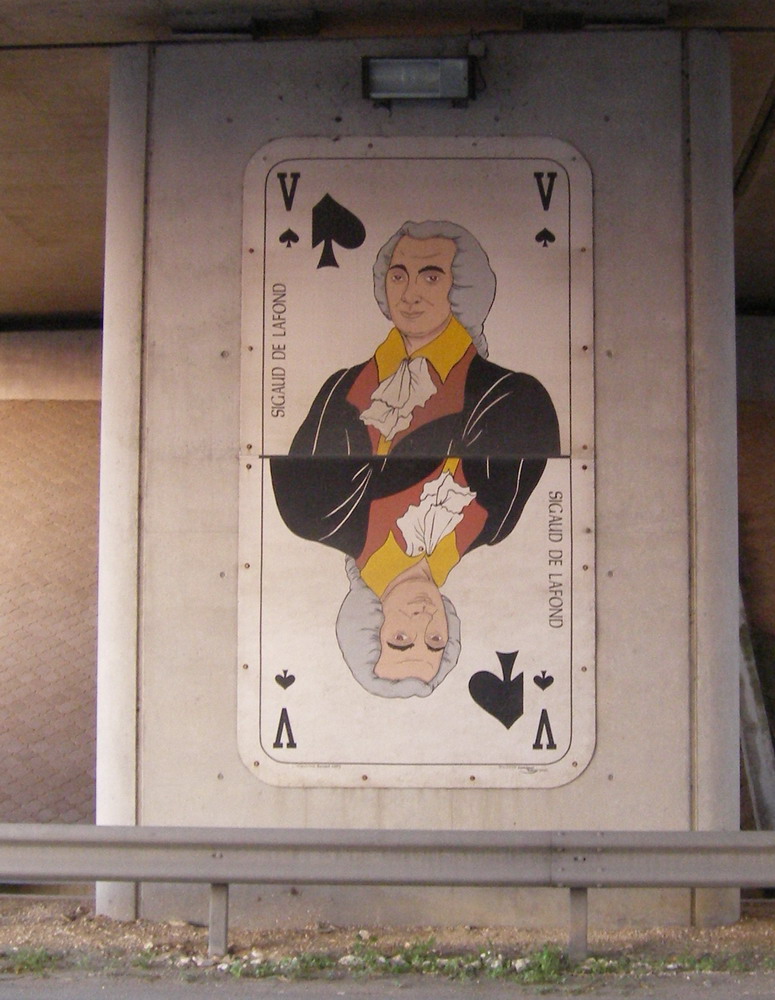

Sous le pont de la rocade sud de Bourges, les portraits des illustres Berruyers ont été reproduits par Bernard Capo - dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Le portrait de Sigaud fait partie de cette galerie.

Sources

Les notices de M. Chevalier

de Saint-Amand et de M. Méchin-Desquins sont disponibles aux archives

départementales de Bourges, à la bibliothèque des Quatre-Piliers ainsi que sur

internet. Malheureusement, elles sont trop superficielles et entachées d'erreurs

fâcheuses.

Les sources de la présente biographie sont multiples et toutes issues de

documents originaux conservés

-

au lycée Alain-Fournier de Bourges

-

à la bibliothèque des Quatre-Piliers, à Bourges

-

aux archives municipales de Bourges

-

aux archives départementales du Cher

-

aux archives départementales de Côte-d'Or

-

aux archives nationales

ou bien numérisées et disponibles sur Gallica, CNUM et/ou le portail Persée.